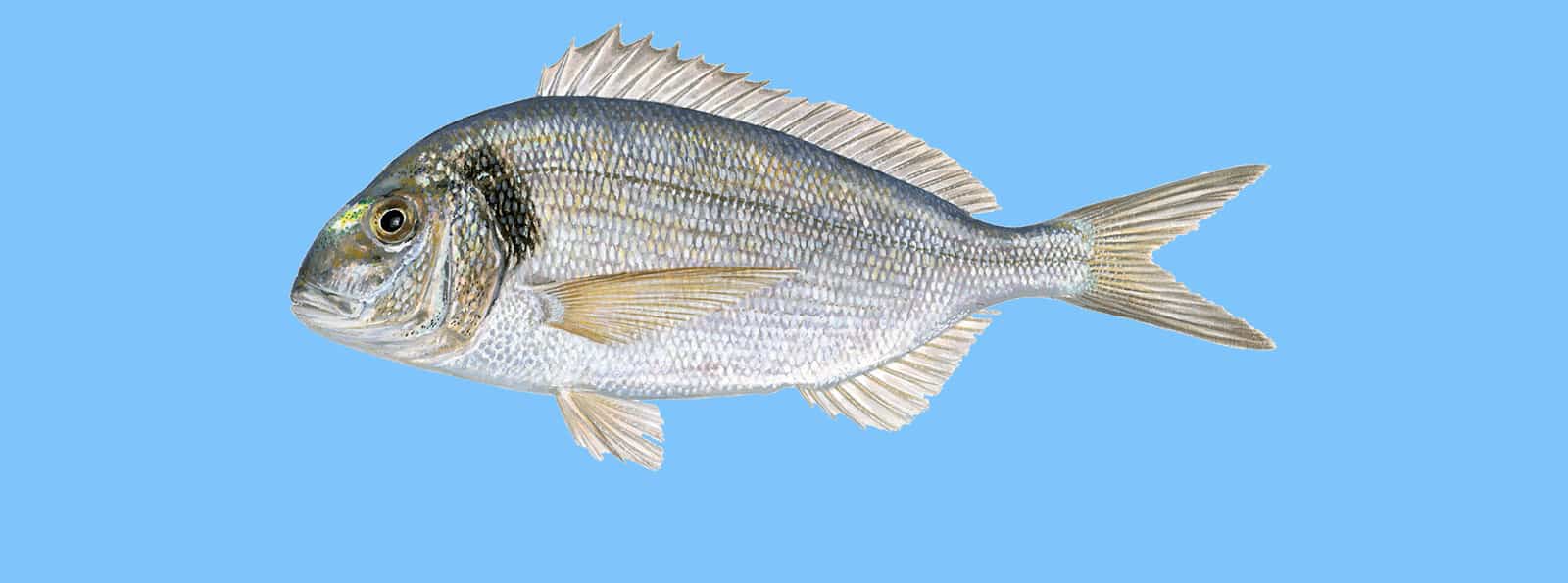

Goldbrasse

Sparus aurata

- Nordostatlantik FAO 27: Biskaya (ICES 8.a)Wildfang: Handleinen und Angelleinen

- Süd Spanien (Esteros Lubimar)Aquakultur: Netzkäfiganlagen

- Europa (Ausnahme: Süd Spanien)Aquakultur: Netzkäfiganlagen

- Nordostatlantik FAO 27, Mittelmeer FAO 37Wildfang: Grundschleppnetze, Stellnetze-Kiemennetze

Biologie

Die Goldbrasse (Sparus aurata) ist auch unter dem Namen Dorade oder Dorade Royal bekannt. Sie hat ein charakteristisches goldfarbenes Band zwischen den Augen. Goldbrassen werden bis zu 70 Zentimeter lang und 2,5 Kilogramm schwer. Sie sind immer zweigeschlechtlich: bis zum Alter von zwei Jahren und einer Größe von 20 bis 30 Zentimetern sind sie männlich, danach weiblich. Die Produktion aus Zuchten hat heute bereits einen größeren Marktanteil als die Wildfänge.

Wildfang

Für Goldbrassen im Nordostatlantik gibt es keine wissenschaftlichen Bestandsabschätzungen und keine Informationen über den Fischereidruck. Die Handleinenfischerei ist eine selektive Fangmethode mit wenig Beifängen. Für die Goldbrasse gibt es im Nordostatlantik kein funktionierendes Managementsystem.

Zucht

Die Goldbrasse wird im Mittelmeer in großem Maßstab in offenen Netzkäfigen gezüchtet. Die Produktion von 1 Kilogramm Zuchtfisch erfordert 2,6 Kilogramm Wildfisch. Die Futtermittel stammen in der Regel aus nicht nachhaltigen Quellen. Verschmutzende Stoffe werden direkt in die Umwelt entsorgt. Unter den Käfigen kommt es durch Exkremente, Futterreste und verminderten Lichteinfall zu schlechten Lebensbedingungen für die Bodenorganismen. Nährstoffe führen zu Überdüngung und Sauerstoffmangel. Krankheiten können auf Wildfische übertragen werden. Entwichene Tiere können sich mit wildlebenden Fischen kreuzen und dadurch deren Widerstandsfähigkeit und den Genpool des Bestands schwächen. Seevögel und Delfine verfangen sich in Antipredatoren-Netzen, die zur Abschreckung von Wildtieren eingesetzt werden. Besorgniserregend ist dies besonders für die kritisch gefährdete Mönchsrobbe, für die es einige unbestätigte tödliche Vorfälle gibt. Beim Bau von Zuchtanlagen wird wenig Rücksicht auf die Umgebung genommen. Besonders im Bereich des Fischfutters und des Einsatzes von Chemikalien besteht weiterer Verbesserungsbedarf. Eine ASC-Zertifizierung versichert, dass grundsätzliche Umweltstandards beachtet werden. In der Bio-zertifizierten Zucht wird die Einhaltung noch strengerer Umweltschutzmaßnahmen sichergestellt.