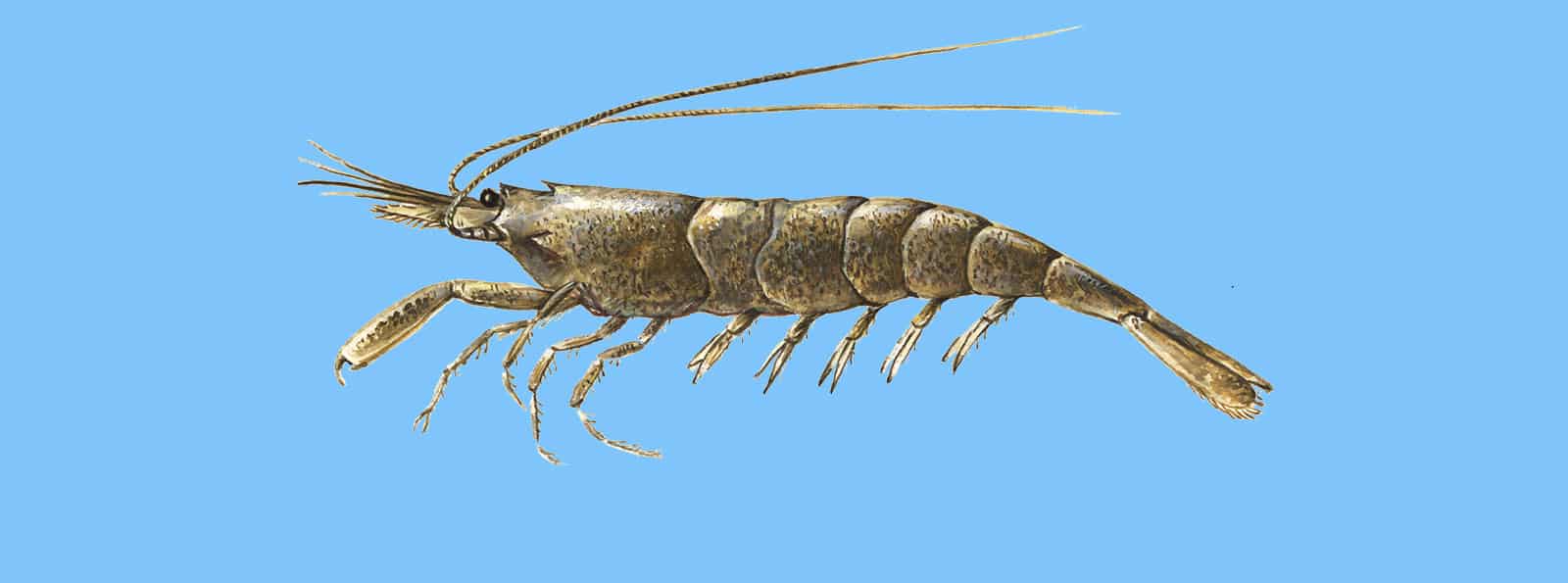

Nordseegarnele, Krabbe, Nordseekrabbe

Crangon crangon

- Nordostatlantik FAO 27: Nordsee (ICES 4)Grundschleppnetze

Biologie

Nordseegarnelen (Crangon crangon) haben auch viele andere Namen (z.B. “Krabben”) und gehören zu den Krebsen. Sie können eine Körperlänge von bis zu 10 Zentimetern erreichen und leben küstennah in nicht zu tiefem Wasser. Aufgrund ihrer großen Zahl gehören sie zu den wichtigsten Organismen im Nahrungsnetz des Wattenmeeres und der südlichen Nordsee: Sie sind Nahrung für viele Tierarten und fressen ihrerseits viele kleinere Tiere.

Bestandssituation

Die Bestandsgröße der Nordseegarnele und die regionale Verteilung schwankt stark zwischen den Jahren. Die Fangmenge ist in den letzten Jahrzehnten stetig gewachsen und liegt nun für die überwiegend niederländische, deutsche und dänische Krabbenfischerei meist oberhalb von 30.000 Tonnen, weil der Fang immer effizienter wird. Die starken Schwankungen der Fangmenge führen mitunter zu einer Übersättigung des Marktes und einem Preisverfall.

Auswirkungen auf das Ökosystem

Bei der Fischerei auf Nordseegarnelen (der „Krabbenfischerei”) fällt aufgrund der kleinen Netzmaschen sehr viel Beifang an. Dieser besteht aus jungen Garnelen, Jungfischen wie Schollen und Seezungen, kleinen Fischarten sowie aus am Boden lebenden Tieren wie größeren Krebsen oder Seesternen. Betroffen sind auch seltene oder gefährdete Arten: So wird das schon vor langer Zeit erfolgte Verschwinden von langsam wachsenden und alt werdenden Fischen wie kleinen Haien oder Rochen im Wattenmeer mit dieser Fischerei in Verbindung gebracht.

Durch die Grundschleppnetze wird der Meeresboden geschädigt. Es gibt deutliche Hinweise, dass die im Wattenmeer einst verbreiteten Sandkorallenriffe, einer der besonders gefährdeten Unterwasserlebensräume, aufgrund der Krabbenfischerei verschwunden sind.

Management

Die Krabbenfischerei findet zu einem großen Teil in Schutzgebieten statt, vor allem in den Nationalparken im Wattenmeer. Anders als andere Fischereien ist sie nicht durch EU-Quoten begrenzt. Beim Management besteht deutlicher Verbesserungsbedarf vor allem beim Schutz des Meeresbodens sowie bei der Vermeidung von Beifang und Überfischung. Insbesondere innerhalb der Schutzgebiete und Nationalparke sind Maßnahmen notwendig, die mindestens im überwiegenden Teil dieser Gebiete eine ungestörte natürliche Entwicklung der Unterwasserwelt zulassen (siehe auch www.wwf.de/watt/fischerei).

Seit Ende 2017 ist der weitaus größte Teil der Krabbenfischerei MSC-zertifiziert. Zu einer nachhaltigen Fischerei führte dies jedoch leider noch nicht. Der WWF kritisiert, dass der Standard bzw. die Kriterien des MSC bislang kaum die Anforderungen und Ziele von Schutzgebieten berücksichtigt und in diesem Punkt zu schwach ist. Dennoch ist das in einigen Punkten bestehende Bemühen der Krabbenfischerei zu mehr Nachhaltigkeit positiv zu bewerten.

Insgesamt bewertet der WWF die Krabbenfischerei mit „gelb“ („Zweite Wahl“), wobei sie aufgrund der genannten Defizite deutlich näher an „rot“ als an „grün“ liegt. Ohne deutliche Fortschritte für einen besseren Schutz der Meeresnatur und der Nationalparke wird der WWF von dem Konsum von Nordseegarnelen abraten müssen.

Der WWF möchte eine nachhaltige und regionale Fischerei an der Küste erreichen und engagiert sich stark dafür, dass die Krabbenfischerei naturverträglicher wird.